La pandemia de COVID-19 ha sido uno de los mayores desafíos para América Latina y el Caribe, y ha tenido un impacto significativo en la economía y la salud de la región. Quienes son responsables de la formulación de políticas han tenido que lidiar con la difícil tarea de buscar un equilibrio entre la salud pública y los impactos económicos y sociales de las medidas de restricción de movilidad que los países implementaron.

En ese sentido, recientemente desarrollamos un estudio que evalúa el impacto epidemiológico, económico y social de las medidas sociales y de salud pública implementadas para mitigar la epidemia de COVID-19 en Argentina, Brasil, México y Jamaica durante 2021. El modelo también permite comparar diferentes políticas entre países.

Evaluar el impacto de las medidas contra el COVID-19

Cualquier modelo que deseara estimar el impacto macroeconómico y social para informar la formulación de políticas sobre estrategias contra la COVID-19 debía tener en cuenta varios factores clave:

1) el impacto económico en múltiples sectores de la economía, como el PIB, el desempleo y la inflación;

2) el impacto social en aspectos como la salud, la educación y la pobreza;

3) el impacto distributivo de las políticas, para que los formuladores pudieran identificar a los grupos más vulnerables e informaran las políticas específicas.

Atendiendo estos factores, el equipo del Centro de Implementación e Innovación en Políticas de Salud (CIIPS) y el departamento de Economía de la Salud del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria (IECS), con la colaboración de investigadores de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella de Argentina y con apoyo del BID, desarrolló un modelo interactivo, transparente y de código abierto centrado en la preparación y respuesta epidemiológica y del sistema de salud en América Latina y el Caribe para ayudar a los tomadores de decisiones en la formulación de políticas en relación con la pandemia. Además, el modelo fue ampliado para incluir el impacto macroeconómico y social de las medidas sociales y de salud pública (MSSP).

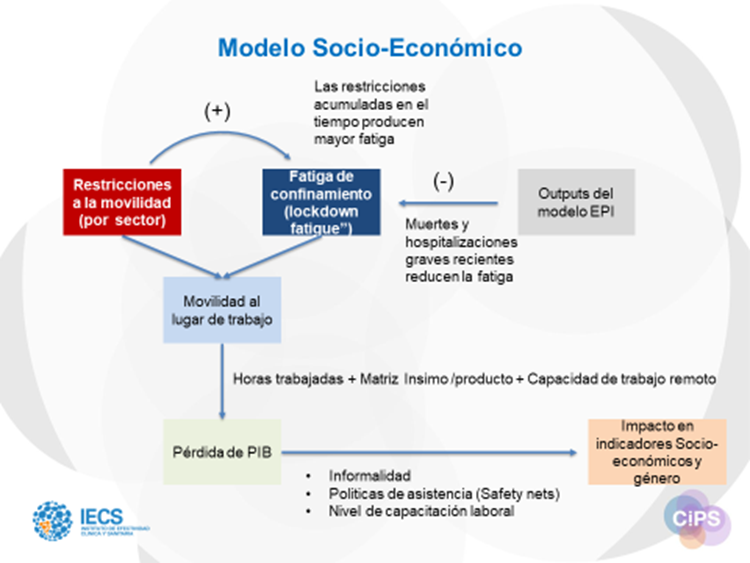

Además de tener en cuenta el impacto de la pandemia en varios sectores de la economía así como en múltiples aspectos de la sociedad –incluyendo la salud y la pobreza–, el modelo incorporó el concepto de “fatiga del confinamiento” para ajustar el impacto económico de la pandemia a nivel sectorial.

Este concepto combina los aspectos psicosociales de un aislamiento prolongado –incluidos los relacionados con las condiciones de vida como el hábitat, el hacinamiento–, y la necesidad creciente de percibir ingresos, particularmente relevante para los hogares informales y de bajos ingresos sin fuentes alternativas. Y es considerado como una de las razones por las que los confinamientos estrictos no lograron frenar ni controlar la pandemia (y al mismo se amortiguó el impacto económico negativo).

El resultado fue un aumento de la movilidad, en particular entre los trabajadores informales, incluso antes de que se relajaran las estrictas medidas. Este aumento pudo haber contribuido aún más a la propagación de la enfermedad. Al mismo tiempo, un aumento en la tasa de muertes diarias pudo haber provocado que los individuos redujeran su movilidad. Esta autorregulación de los individuos puede reforzar el rigor de la medida (alternativamente, limitar el incumplimiento). En otras palabras, la efectividad de las restricciones de movilidad fue el resultado de un equilibrio cambiante entre la necesidad económica y el miedo. Estos dos canales de interacciones se pueden ver en la siguiente figura:

Cómo calibrar medidas sociales y de salud pública

Un tema clave del debate durante la pandemia fue cómo calibrar las MSSP en un contexto de incertidumbre sin precedentes. Esta pregunta es particularmente relevante porque, en gran medida, las MSSP fueron –hasta la implementación de la vacuna en 2021–, las únicas “palancas” disponibles a disposición de los decisores. Sin embargo, el impacto a corto y largo plazo de dichas medidas fue incierto, lo que dejó a los responsables de la formulación de políticas en una situación difícil tanto en términos de resultados como de argumentos que permitieran respaldar las restricciones.

Por ejemplo, Argentina, país que implementó políticas más restrictivas a lo largo de 2021, mostró una mayor pérdida de PIB y un recuento de muertes más bajo, ajustado por población en comparación con Brasil y México, lo que destaca un trade-off a corto plazo. También observamos un impacto diferencial en los trabajadores de bajos ingresos (típicamente, en actividades de mucho contacto y menos equipados para la transición al teletrabajo) y en las mujeres (más expuestas a actividades de contacto).

Los resultados mostraron que el impacto económico fue desigual entre los países y que, además de la trayectoria de la pandemia, las MSSP y la aceptación de la vacunación, estas variaciones reflejan diferencias en las estructuras sociales y económicas, así como en la respuesta fiscal de los países para contener el costo económico de la pandemia. Parte de las diferencias se pueden atribuir también a la respuesta política de los gobiernos a las muchas olas de COVID-19.

El modelo también permite simular diferentes variantes del COVID-19 y el impacto de la vacunación en la transmisión y hospitalización de pacientes. Este ha demostrado que el trade-off entre la salud y la economía puede mejorarse significativamente con políticas farmacéuticas específicas, como una mayor cobertura de vacunación.

De cara al futuro, este modelo puede ser una herramienta útil para los responsables de políticas públicas en América Latina y el Caribe, para que puedan tomar decisiones informadas sobre cómo equilibrar la salud pública con los impactos económicos y sociales de determinadas medidas, más allá de la pandemia de COVID-19 –en otras crisis que puedan sobrevenir en los próximos años.

Leave a Reply