Mauricio Macri mostró un aspecto del cambio a los líderes mundiales reunidos en Davos el mes pasado, como el primer presidente

argentino en representar al país sudamericano en el Foro Económico Mundial en más de un decenio. Los esfuerzos de Macri

por normalizar las relaciones con las partes interesadas internacionales responde a una nueva dirección de las políticas

y relaciones internacionales que se ha establecido desde diciembre de 2015, cuando él asumió el poder poniendo así fin

a 12 años de liderazgo de los Kirchner. Pero su victoria, a la cabeza de una coalición de partidos de oposición que se

extiende desde la centro-derecha hasta la centro-izquierda, también representa una excepción. Es una excepción a lo que

ha sido un regreso tanto a la izquierda como a políticas no ideológicas, o no programáticas y populistas en América Latina

en los últimos años.

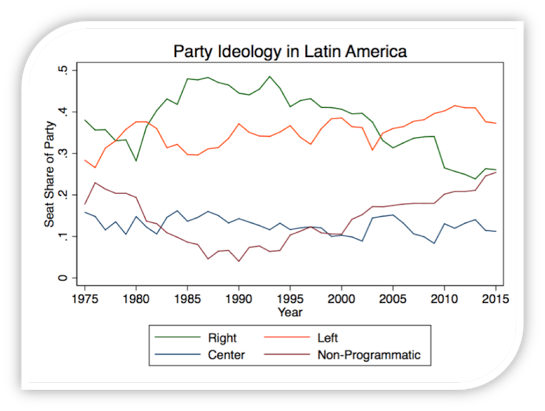

La

Base de Datos de Instituciones Políticas (Database of Political Institutions, DPI), que actualmente se ubica en el

BID, revela esos cambios en América Latina mediante un conjunto de variables que representan la ideología de los gobiernos

de la región. Ilustra la preponderancia de la derecha en los años 70, 80 y parte de los 90, y luego, a causa del desencanto

con los resultados de las reformas emprendidas por los gobiernos durante ese período, el surgimiento de fuerzas izquierdistas

‒así como no programáticas y populistas‒ tanto en los cuerpos legislativos como ejecutivos.

Veamos primero los cuerpos legislativos. Estos se caracterizaron desde los años 70 hasta parte de los 90 por un gran predominio

del liderazgo conservador. Las políticas neoliberales, promotoras de la apertura económica, se arraigaron especialmente

durante la década de 1990, tras las fallidas políticas de la década anterior; la llamada “década perdida”. El neoliberalismo

procuró abrir los mercados internos al mundo. Las ideologías políticas de tendencia derechista ayudaron a promover programas

neoliberales e impulsar la integración de América Latina a la economía mundial.

Sin embargo, al entrar el nuevo siglo, el desencanto generalizado con los resultados del período de reformas, especialmente

en términos de empleo y la persistencia de elevados niveles de desigualdad, provocó un resurgimiento de movimientos sociales

en defensa de la justicia social. Ese descontento se tradujo en el surgimiento del

movimiento zapatista en México, el

movimiento dos trabalhadores rurais sem terra (MST) en Brasil y los

piquetes en Argentina. También precipitó en los cuerpos legislativos una disminución de la representación de derechas

y acabó por hacer aumentar el número de curules en manos del izquierdismo. Pero más importante es que llevó a un aumento

del número de partidos no programáticos, que solían ser organizaciones pequeñas y a menudo transitorias, sin un anclaje

ideológico y vinculados a dirigentes populistas y carismáticos.

El reacomodo de fuerzas resultante se puede apreciar en la Figura 1, que se basa en la DPI. La figura muestra las alineaciones

políticas de los legisladores representantes de los tres principales partidos oficialistas y el principal partido de

oposición en países de toda América Latina. Tres líneas muestran la proporción de escaños legislativos pertenecientes

a cada ideología política a través del tiempo, divididas entre las categorías claramente definidas de centro, derecha

e izquierda. La línea morada muestra la proporción de las curules no programáticas en los cuerpos legislativos.

Como se puede ver en la Figura 1, la representación de derechas siguió dominando en los cuerpos legislativos de la región

durante los años 80, hasta que comenzó a menguar, a finales de la década de 1990. El gráfico muestra un repunte en 1993

que coincidió con el triunfo ese año del Partido Demócrata Cristiano en Chile y del Partido Colorado en Paraguay. Luego

hubo una baja del número de escaños de derechas, a medida que aumentaron los números de curules en poder de partidos

no programáticos a finales de los años 90 y la década de 2000, y un aumento del número de escaños en poder de partidos

de izquierda, especialmente después de 2004.

Entretanto, la desilusión social con el neoliberalismo tuvo un éxito especial en el ámbito del ejecutivo, cuando asumió el

poder una “marea rosada” de dirigentes izquierdistas. Como se puede ver en la Figura 2, el crecimiento del socialismo

se tradujo en el ascenso al poder de Tabaré Vázquez en Uruguay en 2005, así como en la victoria de Evo Morales y el

Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, más tarde ese año. Esas victorias apuntalaron las tendencias socialistas

que comenzaron con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1998. Siguieron cobrando fuerza en 2006 con el ascenso al

poder de Michelle Bachelet y Rafael Correa en Chile y Ecuador, respectivamente, así como con el resurgimiento de Daniel

Ortega como presidente de Nicaragua. Álvaro Colom también llevó el socialismo al gobierno en Guatemala, en 2007. Cristina

Fernández de Kirchner, quien asumió el cargo ese mismo año en Argentina, extendió la ola de populismo que duró más de

una década.

Es difícil predecir lo que vendrá ahora. Macri triunfó en parte gracias a que formó una coalición de partidos de oposición

y adoptó valores de justicia social. La pobreza y la desigualdad siguen siendo grandes problemas en América Latina. Independientemente

de los cambios de dirección que puedan experimentar los vientos políticos, es difícil imaginarse que la región cierre

el círculo regresando a las alineaciones de los años 70 y 80.

Los recientes resultados electorales en Venezuela y Bolivia, junto con el declive del kirchnerismo en Argentina y del Partido

dos Trabalhadores (PT) en Brasil, también puede significar que los ciudadanos se sienten aún más intranquilos con la

idea de darle demasiado poder a sus líderes por demasiado tiempo. Y esto podría significar que la región tiene algunos

problemas subyacentes de transparencia y rendición de cuentas que atraviesan el espectro ideológico. Aún así, como ya

se ha sostenido

anteriormente, será sumamente difícil generar avances a largo plazo si la región no cuenta con partidos programáticos

y duraderos que hagan posible la promulgación de políticas estables y de orientación pública.

*

Autora invitada: Ivana Litaveez está cursando una maestría en Políticas Públicas y Asuntos Mundiales en la Universidad

de la Columbia Británica, y tiene experiencia y conocimientos en relaciones internacionales y economía. En esa casa de

estudios, Litaveez ha formado parte de un equipo que trabaja en la Base de Datos de Instituciones Políticas (Database

of Political Institutions, DPI).

Leave a Reply