América Latina y el Caribe posee una gran riqueza en belleza natural, diversidad cultural y recursos. Desde las cumbres nevadas de los Andes del Sur a las aguas turquesa y las arenas blancas del Caribe, los países de la región son diversos en su desarrollo humano, su actividad económica y el tamaño de su población. Uno de los pocos denominadores comunes que tienen es la alta tasa de homicidios, que está estrechamente relacionada con grupos de crimen organizado.

Sin embargo, el crimen organizado es un concepto vago, que adopta distintas formas en diferentes países. Dentro de esta diversidad, los grupos de crimen organizado territoriales parecen ser una parte significativa del problema, aunque no siempre son el catalizador subyacente detrás de las altas tasas de homicidios. Representan un problema de gobernanza, ya que surgen en áreas donde el control estatal es débil.

El crimen se ha convertido en la principal preocupación de los latinoamericanos, y muchos ciudadanos están dispuestos a ceder sus derechos civiles a cambio de seguridad, según encuestas. De hecho, el crimen erosiona la confianza en la democracia, conforme la gente comienza a cuestionar la capacidad de los gobiernos democráticos para brindar protección. En algunos contextos, los ciudadanos incluso comienzan a dudar de que la democracia sea la mejor forma de gobierno para sus países; se ven atraídos por la sensación percibida de control y seguridad de regímenes más autoritarios. Esta situación es alarmante y debe ser enfrentada por los responsables de política.

Las altas tasas de violencia en la región tienen un alto costo. Los países afectados pierden productividad y capital social; los inversionistas se alejan; la confianza pública se ve dañada. Los grupos de crimen organizado han devastado América Central, donde la violencia de las pandillas ha obligado a niños y familias a desplazarse.

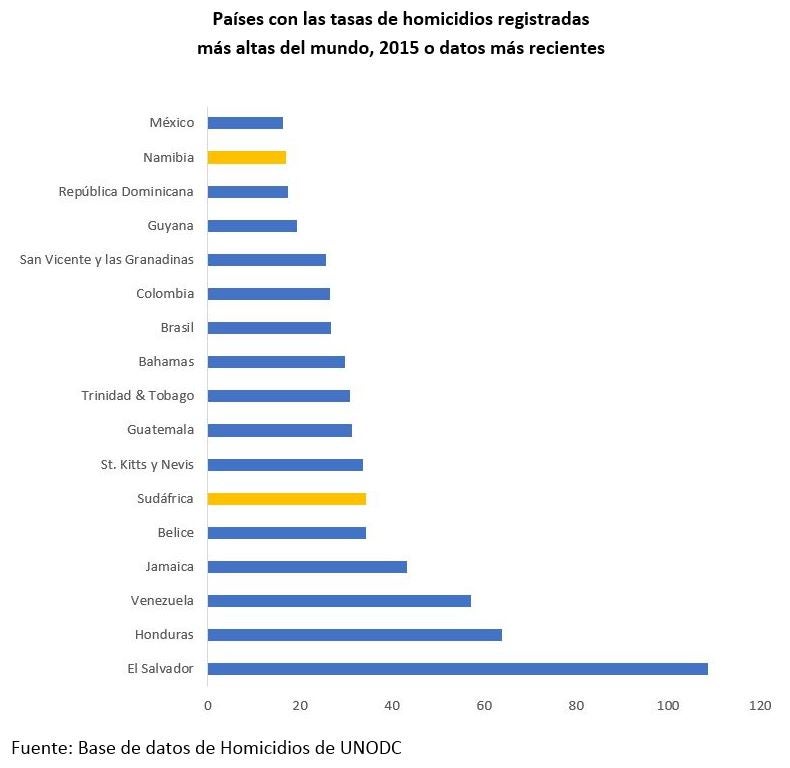

Un estudio reciente del BID ha cuantificado los altos costos que paga América Latina y el Caribe por su problema con el crimen: alrededor de 3,5% de su PIB. La región tiene los niveles más altos de homicidios registrados del mundo, un verdadero obstáculo para el desarrollo sustentable. Las pandillas callejeras han convertido a El Salvador en el epicentro mundial del asesinato, con una de las mayores tasas de homicidios fuera de una zona de guerra. En ese país, el costo del crimen asciende a 6.16% del PIB.

Los miembros de las pandillas callejeras son en su mayoría jóvenes marginales que viven en ciudades y forman una especie de familia sustituta. Se brindan protección mutua y comparten una rivalidad con grupos similares. Para ellos, las actividades económicas —principalmente extorsión y venta de drogas en las calles— son secundarias frente al dominio territorial y la búsqueda de respeto.

Como se explica en el estudio reciente del BID, estos grupos territoriales a menudo funcionan como un Estado sustituto en zonas descuidadas por el gobierno. Imponen un monopolio de la violencia, al ofrecer seguridad a quienes cooperan. Para controlar su territorio, deben ser violentos y notorios; quieren que todos sepan quién está al mando y se sometan a su autoridad. A menudo interactúan con grupos traficantes, ya que éstos prefieren atravesar áreas fuera del control estatal, un servicio que los grupos territoriales pueden brindar por una tarifa.

Las pandillas fueron importadas hacia el Triángulo Norte de América Central cuando inmigrantes en Estados Unidos fueron deportados a sus países de origen. Así fue como se desarrollaron esas mafias de pobres en El Salvador, donde la violencia está relacionada más estrechamente al conflicto mara. Mara Salvatrucha (MS-13) fue fundada en la década de 1980 por emigrantes salvadoreños en Los Ángeles, y con rapidez desarrolló una rivalidad con la pandilla multiétnica de la Calle 18 (M-18), que también reclutaba miembros en la comunidad salvadoreña. Entre 1993 y 2015, Estados Unidos deportó casi 95.000 convictos a El Salvador, equivalente a 1,5% de la población del país.

Tanto MS-13 como M-18 se convirtieron en grupos paraguas, absorbiendo grupos de pandillas locales en dos campos opuestos. Las autoridades adoptaron un enfoque de mano dura, por lo que las cárceles se llenaron de pandilleros. En la cárcel, los miembros de las pandillas a menudo se integran en bandas de presos enemigas, y continúan con estas afiliaciones una vez que recuperan la libertad.

Se estima que los alrededor de 70.000 pandilleros activos en El Salvador apoyan una red más amplia de afiliados y dependientes, lo que representa una porción significativa de los seis millones de salvadoreños. Según la encuesta 2014 del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP), El Salvador fue uno de los países de la región donde más personas reportaron que habían sido víctimas de extorsión (23%) y sentían que las pandillas eran un problema en su vecindario (43%). Por otro lado, el narcotráfico causa muy pocas muertes en ese país, conforme la mayor parte de la cocaína que atraviesa el Triángulo Norte pasa de Honduras a Guatemala, sin ingresar a El Salvador.

El estudio del BID también aborda los casos de otros dos países que tienen un problema serio con el crimen y la violencia: Honduras, donde el principal flagelo es el narcotráfico, y Jamaica, donde la violencia originalmente estaba arraigada en el proceso político.

Estos ejemplos son sólo un vistazo a la variedad de problemas que alimentan la violencia en América Latina y el Caribe. Como se mencionó antes, no toda la violencia se puede atribuir al crimen organizado, ya que muchos otros factores contribuyen a explicar los niveles desproporcionados del crimen en la región.

Para destrabar el desarrollo y el progreso en la región, los gobiernos deben reafirmar su autoridad territorial. Deben restaurar la confianza en la sociedad, la economía y la democracia, una tarea que comienza con asegurar que la gente de América Latina y el Caribe esté segura en sus hogares y vecindarios.

Leave a Reply