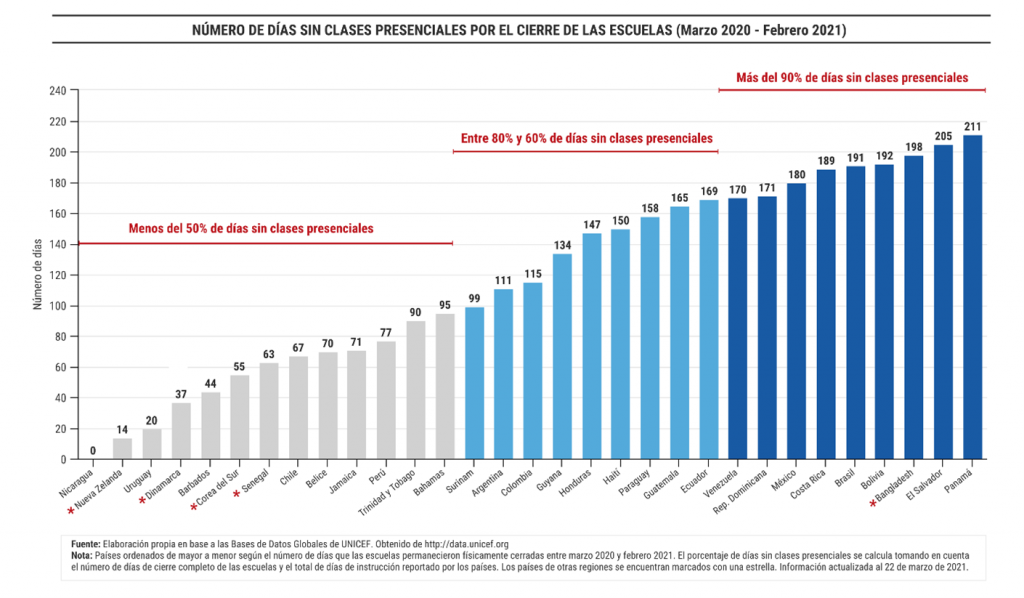

Recientemente se cumplió un año desde el primer anuncio de la suspensión de las clases presenciales en América Latina y el Caribe. La pandemia sacudió al mundo educativo como nunca lo hubiéramos podido imaginar.

En la actualidad el virus continúa en expansión en la región, con la presencia de nuevas variantes como en el caso de Brasil, nuevos confinamientos como en Perú, y un acceso muy limitado a vacunas en la gran mayoría de países. En esta coyuntura, tan similar al escenario del 2020, la vuelta a clases presenciales se ve muy lejana en gran parte de los países.

En su momento más álgido, más de 165 millones de estudiantes de la región se vieron afectados por la interrupción de clases presenciales por hasta casi 10 meses consecutivos. Los efectos de la pandemia en el ámbito educativo apenas se pueden describir y contabilizar con el paso de los meses. Las estimaciones y presunciones iniciales parecen ser insuficientes frente al duro escenario que viven nuestros países. De lo que no cabe duda es que los efectos de la crisis en educación no se podrán mitigar solo con la reapertura física de las escuelas.

Se espera que un número elevado de estudiantes no vuelvan a las aulas. Al menos 1,2 millones de niños, niñas y adolescentes podrían quedar excluidos de sus sistemas educativos en América Latina y el Caribe, sumándose a los 7,7 millones que no asistían regularmente a la escuela antes de la crisis sanitaria. Si bien los efectos de la pandemia sobre los aprendizajes todavía no se han medido sistemáticamente en todos los países, algunos estudios iniciales para Chile y México indican que la pérdida de aprendizajes será una constante en el eventual regreso a clases presenciales. Otras estimaciones para América Latina muestran un escenario más pesimista aun: la pandemia podría causar una pérdida de 0,9 años de escolaridad en promedio. A esto se le suman los efectos sobre la salud mental de los estudiantes, padres de familia, cuidadores y docentes.

La pandemia ha dejado expuestas como nunca las desigualdades presentes en educación. Los sistemas educativos de la región viven un escenario cada vez más complejo, debido a tres elementos: la incertidumbre sobre el riesgo de contagio en los centros educativos, las diversas respuestas dadas por los gobiernos en torno a la reapertura de centros educativos y la propagación propia del virus. Desde el inicio se percibió el efecto que la pandemia tendría en las desigualdades educativas ya existentes. No es que se generaron nuevas: se ahondaron las previas.

Descarga nuestra publicación insignia para conocer más sobre el futuro de la educación en la región. Haz clic aquí.

Durante el 2020, los sistemas educativos reaccionaron inmediatamente al shock del cierre generalizado de las escuelas (educación en línea, entrega de material impreso o con programas en radio o tv). Pero las respuestas que se brindaron a la emergencia chocaron con los límites de las capacidades institucionales existentes. En este contexto, las tareas de los gobiernos se tornan cada vez más compleja; además, las decisiones en el sector son altamente sensibles con potencial impacto sobre buena parte de la población. No solo la adopción de medidas, sino la ausencia de decisiones genera una reacción inmediata en medios periodísticos y redes sociales, tornando más difícil aún la posibilidad de generar respuestas o consensos sobre el (mejor) curso de acción a seguir. Pensar en una posible reapertura de las escuelas, pese a ser uno de los escenarios más deseables en los países, sigue siendo una aspiración de muchos a la vez que uno de los temas pendientes y más álgidos en las agendas gubernamentales.

Sin embargo, los desafíos institucionales no se suscriben solo al retorno a clases presenciales sino a los posibles cambios que se verán en varios sistemas educativos en los próximos años. El cierre permanente de centros privados pondrá más presiones sobre el sistema público, porque deberán absorber a los estudiantes provenientes de los centros que cierran. Los esfuerzos por reabrir las escuelas también enfrentarán la resistencia de los gremios de maestros ante la reapertura de las escuelas y las opiniones encontradas de los padres que temen por la salud de sus hijos y familias, al mismo tiempo que se encuentran con la necesidad de trabajar fuera del hogar, en especial las madres.

Dado los costos que implica tener las escuelas cerradas físicamente, urge plantearse alternativas de política que permitan contener los efectos de la pandemia en el corto plazo y reflexionar sobre cómo se configurará la oferta educativa a partir de la crisis ocasionada por el COVID-19. Las agendas y discusiones educativas de este y los próximos años deberían centrarse, como mínimo, en:

- Desarrollar estrategias para identificar aquellos que están en riesgo de abandono y focalizar las políticas para prevenir abandono y brindar conectividad a los que no logran aprender por falta de acceso a computador/radio/televisión.

- Mejorar las condiciones sanitarias de las escuelas para garantizar la seguridad de los centros y posibilitar el distanciamiento físico. Contar con lavamanos, ventilación, distribución de alimentos y transporte.

- Mejorar la infraestructura tecnológica, el equipamiento digital y la preparación de los docentes en habilidades digitales, así como ampliar la conectividad a internet y mejorar la calidad del servicio en las escuelas y los hogares.

- Combinar educación presencial y remota mediada por tecnología, llamado modelo de “educación híbrida” y adaptar currículos, ajustar pedagogías y desarrollar y priorizar contenidos para distintos modelos de educación a distancia y educación presencial.

- Capacitar a los docentes para la educación a distancia, en habilidades digitales, pedagogías para un modelo de educación remoto, con especial énfasis en identificar metodologías efectivas de enseñanza en línea y en persona, con apoyo en el desarrollo de habilidades socioemocionales para afrontar los desafíos de salud mental de los estudiantes.

- Apoyar a los padres con herramientas y proveer estrategias de contención socioemocional a los estudiantes.

- Para disminuir el abandono escolar -previo y post-pandemia- se planten las siguientes estrategias:

- Reducir las dificultades para continuar con sus trayectorias educativas, lo cual implica fortalecer el apoyo familiar y brindar respaldo financiero (mediante transferencias monetarias condicionadas y becas);

- Diseñar e implantar sistemas de pronta detección del riesgo de abandono;

- Brindar un entorno escolar seguro y una oferta de aprendizaje flexible y

- Promover la finalización de la educación secundaria entre los varones para reducir la brecha de género en la graduación, en particular para los países del Caribe.

Como se puede apreciar, los desafíos son muchos. Los retos se agrandan si consideramos el difícil contexto económico actual. Pero tampoco hay muchas opciones disponibles. Y menos, aún, tiempo: el presente y futuro de una generación de niños, niñas y adolescentes depende de cómo se afronten aquellos. Evitar una generación perdida, ese debería ser el camino de la política educativa en LAC.

El texto nos invita a fortalecer las cadenas de aprendizaje en pro de obtener los mejores modelos de aprendizaje híbrido para subsanar las barreras sociales y económicas que la pandemia ha desnudado en nuestra sociedad. Trabajando juntos con cuerpos académicos pedagógicos lograremos forjar de la mejor manera el perfil de egreso de cada estudiante en tiempos de pandemia.

En verdad es que se me hacen muy interesante el replantear alternativas de política que permitan contener los efectos de la pandemia, el reflexionar sobre cómo se configurará la oferta educativa, son en verdad propuestas muy buenas, la que más me llamó la atención fué la de los docentes estar debidamente preparados para ofrecer una educación híbrida, deseo en verdad que se den las condiciones y los recursos por parte del gobierno para lograr este proyecto, así limitar la deserción escolar, problema muy grande por el que atraviesa actualmente la educación.

es demasiado complicado y mas que nada preocupante esta situacion de Pandemia, es cierto ha habido mucha deserción estudiantil, (aunque no son bajas) por el hecho de no entregar trabajos pero esperemos encontrar la manera de motivarlos y que respondan al envío de trabajos, muchas de las veces no lo hacen por falta de recursos pero otros de ahí se agarran para no cumplir y esto causa empobrecimiento al país porque no hay jóvenes del presente que esten innovando.

Es realmente impresionante los estudios realizados por especialistas en las consecuencias de esta Pandemia del COVID 19. Y lo que impacta más son las barreras de desigualdad social en todos los sentidos. Económicas y familiares. Pero considero que una propuesta mucho muy humilde pero contextualizada consiste en sensibilizar a los docentes del rompimiento de estructuras en torno a la evaluación, procesos y planificación de las actividades educativas. Para empatizar con los alumnos y sus verdaderas necesidades pero en su propio contexto.

MUCHAS GRACIAS.

Con las respuestas dadas por las Autoridades de los Gobiernos Nacionales, en cuanto al resguardo del personal escolar y estudiantil y las medidas sanitarias, hemos recuperado en buena medida la tranquilidad emocional, con lo que hemos logrado aprendizajes sustanciales en la atención a distancia en educación y con un trabajo insistente en la comunicación y la entrega de trabajos hemos recuperado a todo costo el mayor porcentaje del estudiantado. hemos logrado aprender como salir adelante, conocimos como nunca la naturaleza de nuestros pupilos sus reacciones que muestran lo que quieren y como lo piden, a los padres de familia recuperando su apoyo invaluable, no estamos dispuestos a volver a perderlo. en fin no nos hemos doblado, estamos preparado para seguir construyendo y aportando en educación.

interesante las aportaciones y muy importante realizar las sugerencias para mejorar los procesos de aprendizaje. en nuestro caso proveer de internet y computadoras a los alum,nos

Es muy importante de que el docente este a la vanguardia e inovación en la educación,y si estamos en los diferentes talleres presentados estaremos al día y teniendo ideas delos expertos .

Es importante la preparación de los docentes en la educación a distancia en el empleo y desarrollo de estrategias que mejoren las metodologías de la enseñanza para atender a los alumnos y evitar el abandono escolar, que se proporcione capacitación para utilizar metodologías efectivas de enseñanza en línea, será necesario apoyar a los estudiantes brindando apoyo socioemocional para atender el daño psicológico provocado por la pandemia .La tarea de nosotros los docentes debe estar enfocada en mejorar las condiciones sanitarias de las escuelas para evitar la propagación del contagio de la pandemia.

Es muy importante considerar la educación hibrida en caso de no controlarse en fechas próximas la pandemia de COVID-19, porque los alumnos necesitan acceder .al siguiente nivel educativo garantizando una educación de calidad y adaptando el currículo y ajustar los métodos pedagógicos.

El abismo que se manifestó con la pandemia de la desigualdad en mi comunidad, produjo un problema y preocupación más a la ya existente tanto para los alumnos, Padres de familia y a los docentes que muchos no tenían el conocimiento

Definitivamente los desafíos son muy grandes, es necesario que todos, desde la cúpula gubernamental, escuelas, padres de familia, emprendamos acciones para recuperar a cada uno de nuestros estudiantes , en primer lugar debemos evitar la deserción para posterior iniciar un proceso de recuperación académica. Sin embargo es un enorme desafío , llevar educación a los lugares más apartados sin la presencia docente y en la ciudades en zonas marginadas es complicado si los padres no cuentan con recurso económicos y ademàs los estudiantes se quedan solos en casa por más de 12 horas consecutivas.

En la actualidad se vive un tiempo en el que la educación se ha visto afectada emocionalmente y económicamente, un aspecto importante es la desigualdad de los estudiantes, ya que se vive una gran pobreza, la mayoría de los padres trabajan y no disponen de tiempo para apoyar a sus hijos.

Como docente también nos hemos visto con la necesidad de innovar, hacer un cambio a nuestro estilo de enseñanza, diseñar nuevas técnicas de enseñanza de tal forma que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades y buscar el apoyo de los padres para lograr un mejor aprendizaje.

excelente ayuda a la reflexión. como docente es importante contar con toda esta información

sin duda alguna, todos necesitamos de todos y solo queda manos a la obra…

iniciando por gobierno, directivos y docentes para bajarlo a los padres de familia y alumnos

Es indispensable la actualización magisterial enfocada a la pandemia, con maestrías, diplomados y doctorados en nuevas áreas como administración de redes a distancia, actualización en formas de docencia a distancia, etc.

Definitivamente la realidad educativa nos sobrepasa al no tener una experiencia previa de un paro educativo como el que experimentamos. Diagnosticar esta nueva realidad será clave para evitar una masiva deserción de estudiantes y poder recuperar aprendizajes. Retomar la cotidianidad será complicado, ya que nada volverá a ser igual, la educación sufrirá una transformación de 180 grados para poder retener a los estudiantes y retomar el rumbo.

EXCELENTE INFORMACION

CREO QUE NI LOS GRANDES VISIONARIOS DE LA EDUCACION PUEDEN MEDIR LAS GRANDES CONSECUENCIAS QUE LA PANDEMIA ESTÁ ACARREANDO EN TODO EL AMBIENTE EDUCATIVO, NOSOTROS LOS DOCENTES QUE ESTAMOS A UNOS CUANTOS PASOS DE MUCHOS ESCOLARES VEMOS CON ASOMBRO, LOS ESTRAGOS QUE EN MUCHOS HA CAUSADO, NO SOLAMENTE POR LA CAUSA ECONOMICA DE NO PODER CONECTARSE, POR NO SABER MANEJAR LAS TECNOLOGÍAS, POR EL ASPECTO MOTIVACIONAL DESDE DENTRO DEL CONTEXTO FAMILIAR. ADEMÁS TENEMOS QUE ADICIONAR LAS FALLAS EN LAS PLATAFORMAS, FALTA DE CAPACITACIÓN MAGISTERIAL EN LAS TECNOLOGÍAS Y EN LO ACADÉMICO Y POR SI FUERA POCO, LA FALTA DE UNA PLANEACIÓN Y “TABLAS” QUE INNATAMENTE CADA QUIEN TRAEMOS.

AQUÍ HABLAN DE UN REZHO DE DE 0.9 AÑOS ESCOLARES, CREO, Y SIN LA INTENCIÓN DE SER PESIMISTA, ES UN REZAGO DE AL MENOS 1.5 AÑOS ACADÉMICOS.

Un aspecto a resaltar es el tema central de atención a la educación en la familia, situación que debe ser atendido desde los gobiernos regionales, hoy en día se debe tomar en cuenta que el desarrollo del niño y/o adolescente es también compartida con la familia para así hablar de una educación integral. Otro aspecto que me llama la atención es que poco se habla de desarrollsr estrategias sostenibles para la educación en el ámbito rural… Siendo que desde mi experiencia laboral con escuelas y más aún durante la pandemia se vio reflejada una crisis fuerte en el tema de rezago escolar en las niñas, una crisis de inclusión de género en países en desarrollo, no se contempla realmente la forma de cómo afrontar tal problemática, es bien pertinente cuando afirma, que no se resolverá con el retorno físico a las escuelas, una gran debilidad también es que nuestras familias rurales No están preparados para asumir un apoyo continuo en la educación como tal como también en una educación emocional, siendo un factor fundamental es el nivel de alfabetisno es bajo y sin dejar de lado a familias que viven con un solo responsable de hogar o quizás ninguno, es por ello que… Se debe instaurar mesas de trabajo con el gobierno de los países para replantear la educación desde cada nación y así poder desarrollar políticas que realmente sean necesarias para reducir estas brechas socio educativas. La pandemia dejó claramente como nos encontramos..

El problema de rezago educativo ocasionado por la pandemia, es una problemática que nos enfrentamos día a día los docentes, pero se necesita el apoyo por parte del gobierno infraestructura en las aulas, apoyos a padres de familia, se sigue presentando una desigualdad por faltas de recursos en los contextos de nuestros alumnos.

Interesantes aportaciones que nos invitan a reflexionar sobre los cambios que se deben realizar si queremos lograr que los alumnos sean capaces de lograr aprendizajes significativos aún y a pesar de los estragos que esta pandemia ocasionó en todos los ámbitos de la sociedad y la forma en la que la educación se vio afectada.