En el primer artículo de esta serie sobre categorizaciones territoriales, abordamos cómo podemos y debemos superar la dicotomía urbano/rural para clasificar un territorio. En la segunda parte, mostramos cómo es la realidad territorial de la mayoría de municipios de América Latina y Caribe: núcleos urbanos que comparten características de diferentes gradientes del continuum urbano-rural que no pueden ser clasificadas en un solo punto de esta variación progresiva. Todo esto nos ha permitido concluir que es necesario entender las complejidades de cada territorio para diseñar políticas públicas que aborden sus necesidades particulares y evitar recetas predeterminadas que no solucionarían los problemas reales de los territorios.

En la entrada de hoy daremos un paso adelante y explicaremos por qué analizar el territorio desde un abordaje de dinámicas de intercambio entre localidades que conforman un mismo territorio puede ayudarnos a entender mejor sus complejidades que hacerlo desde una perspectiva basada en unidades político-administrativas. Para facilitar la comprensión de esto, vamos a ilustrar dos ejercicios teóricos básicos que, aunque están alejados de las realidades y complejidades territoriales, sirven para entender nuestro posicionamiento.

Pongamos un ejemplo te interdependencia territorial: dos municipios vecinos, “A” y “B”

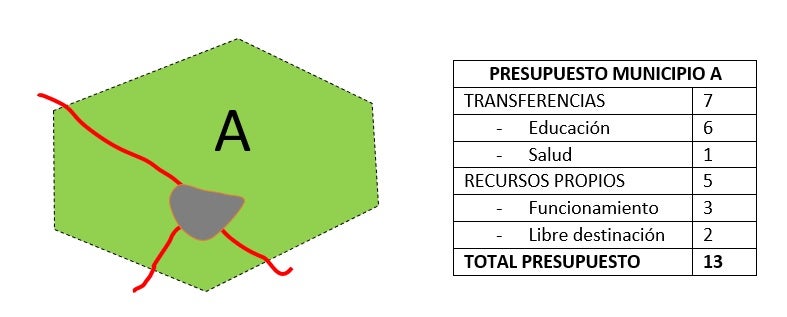

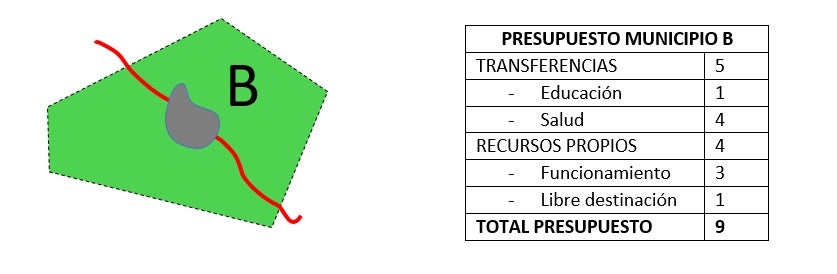

Tenemos el Municipio “A”.

“A” es una localidad que es el mayor centro regional de un territorio que durante años ha sido de carácter rural. Tiene una universidad técnica regional de alta calidad y, como la mayoría de municipalidades de ALC, cuenta con un presupuesto bastante limitado, en este caso de 13 monedas. Este presupuesto está compuesto por un 60% de transferencias del Gobierno central y un 40% de ingresos propios. Por ley, los recursos de transferencia vienen destinados específicamente para servicios básicos como educación y salud. Y, dada su especialidad, gran parte de estos recursos se dedican a educación para suplir las necesidades de funcionamiento y operación de la universidad técnica regional. Del resto del presupuesto, el municipio debe usar sus recursos propios, que se invierten en una gran proporción en funcionamiento y una mínima parte para libre destinación. Estos últimos son los recursos con los que la administración municipal debe financiar infraestructura, modernización institucional, mejoramiento de barrios, espacio público, etc. Este presupuesto es, a todas luces, insuficiente.

También tenemos al Municipio “B”.

“B” es la segunda municipalidad de la región. Cuenta con un centro de salud de carácter regional con algunos servicios de atención especializada. Como “A”, tiene un presupuesto limitado, que también depende en gran medida de las transferencias del Gobierno central, que en este caso se van a cubrir necesidades de salud. Al igual que le sucede a “A”, el presupuesto de libre inversión no alcanza para lograr los mínimos estándares de provisión de bienes y servicios públicos adjudicados a las competencias locales.

Cuando miramos los flujos de intercambios entre los municipios “A” y “B” podemos establecer que existen dinámicas que están fuera de los límites político-administrativos de un municipio pero que afectan directamente y tienen impacto en su realidad territorial.

Para este caso hipotético donde dos ciudades ofrecen dos servicios básicos nos surgen preguntas como:

- ¿Qué pasa con los estudiantes que viajan de “B” a “A” para asistir a clases?

- ¿Y en el caso de los profesores, empleados de restaurantes, papelerías, fotocopiadoras, librerías y comercios que surgen alrededor de la universidad?

- ¿Qué sucede con los pacientes que se trasladan de “A” a “B” para ser atendidos en el centro de salud?

- ¿Qué les ocurrirá a los doctores, consultorios, empleados de restaurantes, droguerías y comercio que surge alrededor del hospital?

Empezamos a ver que hay intercambio de flujos que generan interdependencias entre dos municipios, en este caso de educación y salud. Esto genera dinámicas que transforman al municipio y no se pueden analizar desde herramientas que finalizan donde se acaba la jurisdicción municipal.

¿Cómo se complementarían territorialmente los municipios “A” y “B” a escala regional?

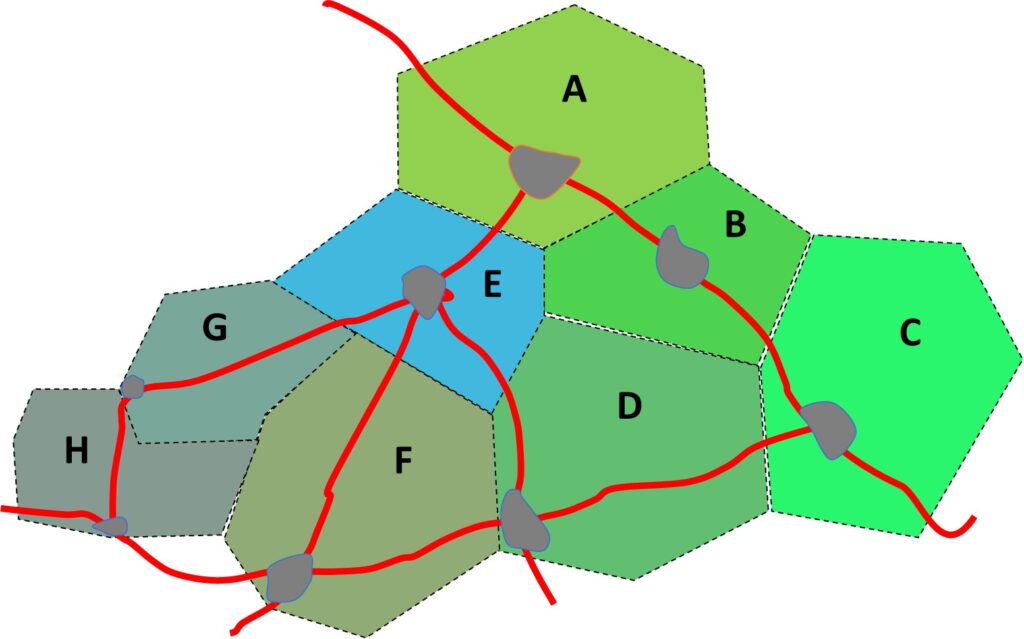

Para avanzar un poco más con el ejemplo, y acercarnos un poco más a la realidad, ¿qué tal si vemos lo que ocurriría a escala regional?. Así nos encontramos con los siguientes municipios:

- “C” cuenta con una gran reserva y presta servicios ambientales y ecosistémicos.

- “D” es la despensa agrícola.

- “E” tiene un embalse y surte la provisión de agua potable a la región.

- “F” es el centro agroindustrial del territorio.

- “G” cuenta con el relleno sanitario que presta servicios de disposición de residuos a los demás municipios.

- “H” cuenta con un enclave industrial por su cercanía con puntos de extracción minera.

Aquí ya estamos mucho más cerca de lo que sería lograr una complementariedad territorial, donde cada uno de los componentes de un territorio aprovecha sus vocaciones y especialidades para prestar servicios fuera de sus límites político-administrativos. Al contrario de situaciones en las que se produce una suerte de canibalización territorial, donde el incentivo es que cada unidad atraiga todo en detrimento de sus vecinos, la complementariedad territorial logra economías de escala y una eficiencia mucho mayor en la utilización de los presupuestos limitados de sus componentes. Desafortunadamente, la realidad territorial no es exactamente así. Las interdependencias generan externalidades positivas (como las que se ven en este ejemplo) y negativas (contaminación, tráfico, inseguridad, etc.). Pero es precisamente desde este abordaje desde donde se pueden gestionar estas externalidades, incentivando y acelerando las positivas, y regulando las negativas.

Las interdependencias territoriales en América Latina y el Caribe:

Para gestionar de una mejor manera las interdependencias, es fundamental considerar las dinámicas territoriales a partir de un análisis de la funcionalidad de las relaciones entre dos o más localidades colindantes que tienen una alta frecuencia de interacciones entre sus habitantes, organizaciones y firmas. En ALC se están llevando a cabo ejercicios innovadores de planificación donde se apunta a un espacio supramunicipal de carácter intermedio, entre lo local y lo estatal (o departamental, provincial, etc.) definido a partir de diferentes criterios. Varios países de Europa cuentan con una planificación a partir de áreas funcionales, como las abordadas en los ejemplos de nuestras ciudades imaginarias “A” y “B”.

En nuestra región, la definición de territorios funcionales empieza a aparecer como esos espacios que trascienden límites político-administrativos. Esos lugares donde las personas y empresas interactúan en términos sociales, económicos y ambientales de manera dinámica y frecuente, a partir de interacciones espaciales que denotan integración territorial. En el próximo artículo de esta serie abordaremos cómo las políticas públicas pueden gestionar las interdependencias desde las instituciones y ahondaremos en el concepto de área funcional.

Mientras tanto, te invitamos a subscribirte a nuestra newsletter para no perderte ningún evento, seminario, publicación, blog, o actualización de la División de Vivienda y Desarrollo Urbano del BID.

Leave a Reply