O Banco Interamericano de Desenvolvimento, sob moderação da especialista Clémentine Tribouillard, entrevista Marina Reidel, Diretora do Departamento de Proteção de Direitos de Minorias Sociais e População em Situação de Risco, e Carlos Ricardo, Coordenador-Geral de Direitos de Minorias Sociais e População em Situação de Risco, ambos da Secretaria Nacional de Proteção Global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sobre as pessoas transgênero em situação de rua.

Em comemoração ao Dia Internacional da Visibilidade Trans, no 31 de março, queremos lançar luz sobre um tema urgente nas políticas urbanas, porém globalmente invisibilizado: as pessoas trans, e entre elas as que se encontram em situação de rua; ou em espelho, as pessoas em situação de rua, e entre elas as pessoas trans. Tentamos propor uma leitura interseccional sobre esta realidade pouco debatida, porém muito presente nas cidades brasileiras.

Clementine: O que o tema da transexualidade e o tema da situação de rua têm em comum? E como estas duas realidades se relacionam?

Marina: Os dois temas são fruto da exclusão que começa na família e perpassa a escola e a sociedade em geral. Ambos os desafios de viver em modelos sociais estabelecidos fazem com que algumas pessoas não se reconheçam e acabam vivendo neste lugar a margem vistos socialmente como “marginais”.

Clementine: Em termos quantitativos, de quantas pessoas estamos falando no Brasil? Temos noção desta população? Existem censos?

Carlos Ricardo: A quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil é um dado que vem sendo perseguido desde antes da elaboração da Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPSR) em dezembro de 2009. Em 2005, quando foi realizado o I Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua, membros da sociedade civil que representavam esse segmento populacional já demandavam do governo federal a realização de uma pesquisa nacional.

Em 2008, o então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome realizou a primeira Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, o levantamento abrangeu um conjunto de 71 cidades, sendo 48 municípios com mais de 300 mil habitantes e 23 capitais independente do porte populacional, onde foram identificadas 31.922 pessoas em situação de rua com mais de 18 anos. Os municípios de São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre não foram incluídos na pesquisa nacional, pois os mesmos realizaram pesquisas próprias em anos recentes ao período pesquisado. Se considerarmos os dados dos municípios que realizaram pesquisas próprias, chegamos ao número aproximado de 50 mil pessoas em situação de rua em 2008, nas 75 maiores cidades brasileiras. No entanto, é importante destacar que essas pesquisas foram realizadas com metodologias distintas, assim, não se pode considerar a soma das diferentes pesquisas como um dado oficial sobre a quantidade de pessoas em situação de rua.

Esse foi o primeiro levantamento de dados nacional sobre a população em situação de rua onde foi possível identificar o perfil desse público e desmistificar alguns preconceitos que existiam, como por exemplo: dados sobre trabalho e renda, 70,9% exercem alguma atividade remunerada; escolaridade, 74% sabem ler e escrever e 48,4% possuem o ensino fundamental incompleto; motivos de ida para a rua, 35,5% problemas com álcool e/ou drogas, 29,8% desemprego e 29,1% desavenças com familiares; dentre outros.

Essa pesquisa foi de extrema importância para o processo de elaboração da PNPSR e deu condições para a gestão pública adquirir informações que antes eram desconhecidas nesse meio, apesar de grande parte dessas informações serem do conhecimento empírico das organizações da sociedade civil que já atuavam com essa população.

Em dezembro de 2009 foi instituída a PNPSR e o seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento (CIAMP-Rua), o que propiciou a ampliação do debate sobre as políticas públicas destinadas a essa população e sobre a importância da inclusão da população em situação de rua no censo geral realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nos dias 11 e 12 de maio de 2010, na cidade do Rio de Janeiro foi realizado o Seminário Internacional de Metodologias para Pesquisa sobre População em Situação de Rua, organizado pelo CIAMP-Rua em parceria com a então Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) e com o IBGE. Desde então esse tema permanece nas pautas nacionais de debate sobre população em situação de rua.

A partir de 2011 houve uma importante mobilização para a inclusão da população em situação de rua no Cadastro Único para Programas Sociais, essa inclusão foi aumentando e atualmente existem 149.306 famílias em situação de rua cadastradas (dados de novembro de 2021). Os dados do cadastro único são muito importantes para o levantamento de perfil e informações sociais, mas ainda não atende a necessidade de contagem dessa população, pois não corresponde ao total de pessoas existentes em situação de rua.

Os estudos mais recentes sobre a quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil foram realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em 2015 e 2020. Em 2015 o Ipea, na sua primeira estimativa nacional sobre a população em situação de rua, identificou 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil. Em 2020, o Ipea realizou nova estimativa e publicou os dados na Nota Técnica Nº 73, onde está indicado que em setembro de 2012 existiam 92.515 pessoas em situação de rua e esse número aumentou para 221.869 em março de 2020, representando um aumento de 140% de pessoas em situação de rua nesse período. A estimativa do Ipea considerou os dados do Cadastro Único e do Censo do Sistema Único de Assistência Social (Suas).

Até o momento ainda não foi realizada uma pesquisa nacional considerando o período da pandemia para demonstrar o que muitos pesquisadores afirmam sobre o aumento dessa população como consequência do desemprego e da perda de renda nesse período, mas cidades como São Paulo e Fortaleza realizaram pesquisas recentes e apresentaram dados que confirmam o que se apresenta visível aos olhos de quem frequenta os grandes centros urbanos.

No censo da população em situação de rua realizada na cidade de São Paulo, entre os meses de outubro e novembro de 2021, foram contadas 31.884 pessoas em situação de rua, o que representou um aumento de 7.540 pessoas, ou seja, 31% em relação ao último censo que foi realizado em 2019. O município de Fortaleza também realizou um censo em junho de 2021, onde foram identificadas 2.653 pessoas em situação de rua. No caso de Fortaleza, em comparação com o último censo realizado em 2014, o aumento foi de 54,4%.

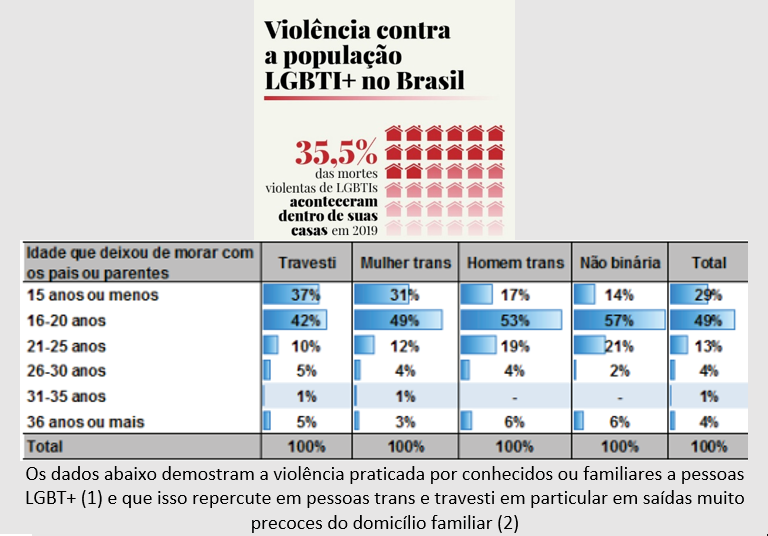

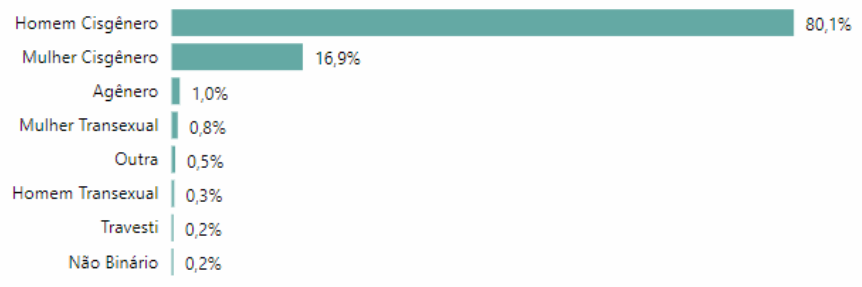

Existem poucos dados que traduzem a realidade da população em situação de rua em âmbito nacional e se fizermos um recorte sobre pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) a escassez de dados é ainda maior. Nesse aspecto os censos de Fortaleza e de São Paulo também se destacam e apresentam algumas informações importantes. No município de São Paulo ao perguntar sobre a identidade de gênero, 3% das pessoas em situação de rua se identificaram como travestis, transexuais, não binário e outros.

Fonte: Censo da população em situação de rua de São Paulo.

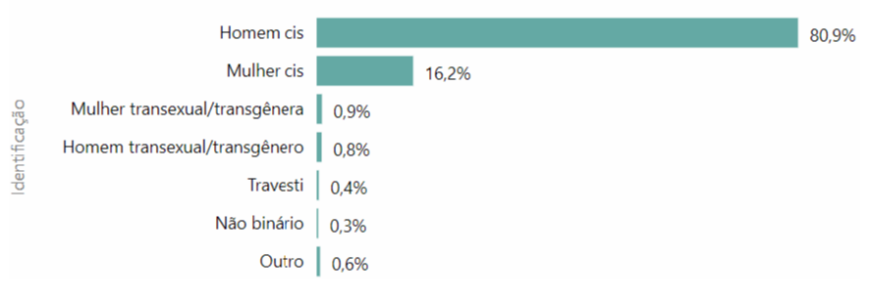

Em Fortaleza, ao serem perguntadas sobre a orientação sexual, 8,2% das pessoas em situação de rua se declararam homossexuais, bissexuais ou com outra orientação sexual, e ao perguntar sobre a sua identidade de gênero, 3% se declararam travestis, transexuais, não binários ou com outra identidade de gênero diferente das alternativas apresentadas.

Fonte: Censo da população em situação de rua de Fortaleza.

Fonte: Censo da população em situação de rua de Fortaleza.

Um dado que chama muita atenção no censo de Fortaleza é que 20,4% das pessoas entrevistadas preferiram não responder, não se classificar, ou não foi possível determinar a identidade de gênero, o que indica que esse número pode ser maior.

Uma conquista importante é que para o próximo censo geral do IBGE está prevista a contagem da população em situação de rua, porém não serão contadas todas as pessoas que se encontram nessa situação. O IBGE classifica a população em situação de rua em dois grupos, a saber: população em situação primária de rua, é aquela que vive nas ruas sem qualquer abrigo, e a população situação de rua domiciliada, que está em situação de exclusão habitacional secundária, ou seja, que se encontra abrigada em alguns dos tipos de domicílios coletivos e improvisados como abrigos ou casas de passagem; tendas ou barracas de lona, plástico ou tecido; estruturas improvisadas em logradouro público; estruturas não-residenciais, permanentes, degradadas ou inacabadas; veículos (carros, caminhões, trailers, barcos, etc.) e outros; abrigos naturais e outras estruturas improvisadas. Como o Censo Demográfico realizado pelo IBGE se limita a obtenção de informações sobre as pessoas moradoras em domicílios, a população em situação de rua a ser recenseada são as que se encontram em domicílios coletivos e improvisados.

Apesar de ainda não significar o retrato real de todas as pessoas em situação de rua, a contagem do próximo censo a ser realizado pelo IBGE nos trará dados importantíssimos sobre essa população, que permitirão estudos mais detalhados e representará um grande avanço na produção de informações para a elaboração de políticas públicas.

Clementine: O BID trabalha com gestores públicos, que lidam com os desafios da gestão urbana e deste tipo de realidade, quais recomendações vocês dariam para um Prefeito, um Secretário Municipal ou Estadual?

Marina: A busca por parcerias é fundamental e consequentemente o conhecimento das políticas públicas desenvolvidas entre os entes federados. Tantos estados e municípios podem buscar através de projetos e recursos desenvolver as políticas públicas porque a vida acontece nos municípios e as pactuações são necessárias. O pacto contra a violência LGBTfóbica, por exemplo, é uma proposta de assumir um compromisso político com a pauta no que diz respeito aos Direitos Humanos e principalmente os direitos LGBT. Então é possível uma parceria para a implementação destas políticas.

Carlos: O principal desafio para a população em situação de rua é a dificuldade de superação das vulnerabilidades que contribuem para a permanência dessas pessoas na situação de rua. A experiência brasileira de mais de 11 anos de implantação da PNPSR e os dados dos canais de denúncia de violência demonstram que, apesar do grande esforço da gestão púbica, dos organismos internacionais e da sociedade civil em ações de promoção e defesa de direitos, combate à violência, ampliação de vagas e serviços públicos de saúde e assistência social e do aumento no número de atendimentos às pessoas em situação de rua, as violações de direitos humanos e a falta de acesso às políticas públicas não diminuíram em relação ao referido público.

Destaca-se que as violações de direitos sofridas por essas pessoas estão relacionadas à situação de rua e/ou são agravados por essa situação, ou seja, a motivação ou a exposição à violência ocorrem no espaço da rua e porque as pessoas encontram-se nesta condição. Portanto, mesmo considerando que devem ser mantidas e ampliadas as políticas setoriais, projetos e programas existentes para essa população, já é reconhecido no Brasil e em diversos países norte-americanos, europeus e latino-americanos, que a solução para a diminuição das violações geradas no espaço da rua e para a garantia dos direitos fundamentais depende da superação da situação de rua e esta última se dá por meio do acesso à moradia.

Para desenvolver um novo modelo de intervenção e subsidiar o aprimoramento da atuação do Estado e da sociedade civil na implantação de uma política pública eficaz voltada à população em situação de rua foram consideradas experiências internacionais exitosas que têm demonstrado que é possível a saída definitiva da situação de rua com dignidade, acesso a direitos e aumento da autonomia por meio do acesso imediato a habitação com a atuação integrada de várias políticas setoriais. Tal constatação apresenta elementos para a elaboração de uma proposta de mudança de concepção e de metodologia de atendimento à população em situação de rua nas políticas brasileiras, onde a moradia, o trabalho e a emancipação das pessoas passam a ser o foco das ações, fazendo assim a transição do modelo assistencialista ou do modelo por etapas (modelo vigente no Brasil até o momento), para um modelo que prioriza o acesso à habitação, referenciado no modelo Housing First, no Brasil chamado de Moradia Primeiro.

O Housing First é um modelo de atendimento à população em situação de rua, criado nos Estados Unidos da América e com resultados já comprovados de superação da situação de rua e redução de gastos públicos em diversos países. As evidências demonstram que este modelo vem produzindo resultados superiores quando comparados com outros modelos em função de ter como primeiro direito concedido à pessoa atendida a moradia com o apoio social de uma equipe técnica especializada, a partir do qual se possibilita o alcance dos demais direitos e da convivência social e comunitária.

O modelo, descrito no Guia: É possível Housing First no Brasil?, parte do princípio do acesso imediato de uma pessoa em situação crônica de rua, ou seja, com mais de cinco anos na rua, que faz uso abusivo de álcool e outras drogas e com transtorno mental, a uma moradia em ambiente seguro e acessível, com infraestrutura urbana integrada à comunidade, com acompanhamento especializado de suporte à vida domiciliada e com acesso às políticas públicas de promoção da vida autônoma e da empregabilidade.

Como recomendação para prefeitos, governadores, secretários municipais e estaduais, sugerimos a criação de projetos de Moradia Primeiro, que vem demonstrando ser uma proposta inovadora com alto grau de eficiência no seu processo de implementação, mais econômico para a gestão pública e nos resultados alcançados com a média de permanência na moradia em torno de 80 a 90% após dois anos de ingresso no projeto.

O projeto Moradia Primeiro pode ser destinado a qualquer pessoa em situação de rua, mas tem como público prioritário as pessoas em situação crônica de rua, e podemos ainda considerar o agravamento dessa situação com a combinação de vulnerabilidades que em contextos de discriminação impõe severos processos de exclusão para pessoas LGBT, especialmente para as pessoas trans. Além de serem expulsas das casas dos seus familiares pela não aceitação da sua identidade, muitas vezes se encontram nas ruas extremamente fragilizadas emocionalmente e a discriminação sofrida em outros ambientes se reproduz na rua acrescida de muito mais violência, invisibilidade e trabalhos degradantes.

Um projeto de Moradia Primeiro específico para pessoas trans, além de possível, é bastante recomendado, pois possibilita aos gestores traçarem estratégias específicas para o atendimento do referido público e atuar em conjunto com as redes especializadas nas vulnerabilidades que essas pessoas vivenciam na situação de rua e nas potencialidades que elas apresentam em toda a sua história de vida.

Clementine: Vocês gostariam de compartilhar alguma informação a mais com nossos leitores e nossas leitoras?

Marina: É importante ressaltar que a busca por projetos e parcerias se dá à medida que as pautas de Direitos Humanos já é uma realidade dentro do governo federal e na sociedade como um todo. Fundamental pensarmos que tipo de programa ou projeto poderemos adequar a nossa realidade. Um dos programas que podem ser desenvolvidos partir do Moradia Primeiro é a reinserção das pessoas na sociedade através do projeto de empregabilidade que busca atuar de forma incisiva com pessoas em situação de vulnerabilidade.

O BID comprometido com a pauta de diversidade e inclusão nas cidades, busca fomentar esse debate em sua carteira de trabalho. Com esse objetivo, produziu diversos materiais para apoiar esse diálogo, como o “Guia prático e interseccional para cidades mais inclusivas” e a série de podcasts “Gênero e Cidades”.

Crédito da foto de capa: Pedro Stropasolas/Brasil de Fato

Leave a Reply