El primer proyecto hidroeléctrico financiado por el BID fue la central hidroeléctrica Acaray, en Paraguay. Comenzó a operar en el año 1968, hace casi 50 años. Aún está operando, y se espera que pueda operar otros 30, 40 o 50 años más.

Menciono este ejemplo porque el desarrollo económico de Latinoamérica está fuertemente ligado a la hidroelectricidad. El amplio potencial hidroeléctrico latinoamericano comenzó a ser explotado a fines del siglo XIX (la primera central fue instalada en Brasil en 1883), y, a partir de ese momento, ese aprovechamiento fomentó el establecimiento de empresas eléctricas, la extensión de los sistemas de transmisión y la creación de capacidad técnica local.

Actualmente son cerca de 180 gigawatios (GW) instalados en Latinoamérica y el Caribe (LAC). La energía hidroeléctrica provee más de la mitad de la energía eléctrica de la región, convirtiendo a su matriz eléctrica en la más verde del planeta, y suministrando una porción significante de la electricidad en varios países, como ser Paraguay, Brasil, Uruguay, Colombia, Panamá, Costa Rica, solo por nombrar algunos.

Las décadas de 1970 y 1980 fueron las más fructíferas para el desarrollo hidroeléctrico latinoamericano; en esas dos décadas la capacidad instalada en LAC se quintuplicó, de 19 GW (1970) a 93 GW (1990), particularmente como consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, y la coyuntura regional, que permitió la instalación de grandes proyectos, algunos incluso binacionales.

Ya han transcurrido más de 30 años desde este apogeo, y es necesario tomar en cuenta en la planificación de nuestros sistemas que los equipos electromecánicos de los proyectos construidos en ese periodo ya han cumplido, o están muy cerca de cumplir, su vida útil (estimada entre 25 a 40 años, dependiendo de las condiciones de operación y mantenimiento). Por ejemplo, una revisión de fuentes secundarias estimó en 73 GW la potencia de centrales mayores a 10 MW que ya tienen más de 20 años de funcionamiento en los países miembros del BID (al 2016), y que en los próximos años deberán ser rehabilitadas. Sólo en el caso de Brasil, se estima que el 50% de las centrales ya tienen más de 30 años.

Pero, ¿Qué implica la rehabilitación de las centrales? ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Y cuál es la diferencia con la repotenciación o modernización?

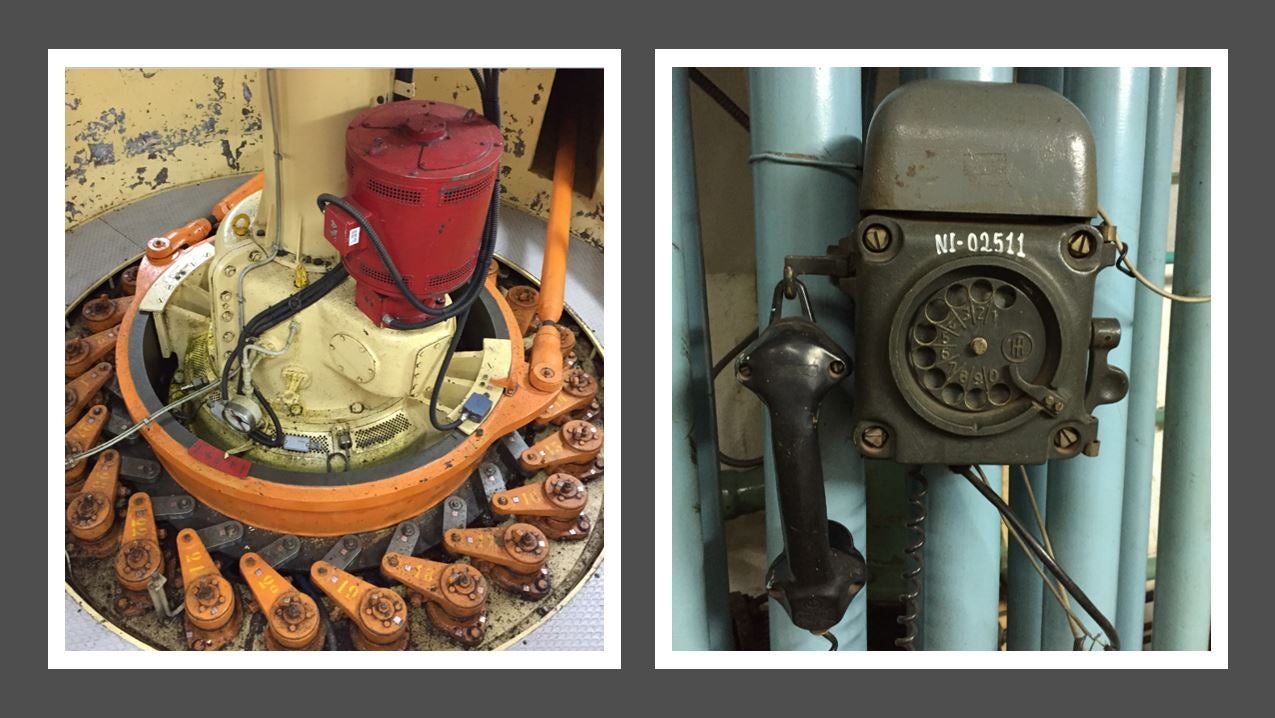

La rehabilitación de una central hidroeléctrica consiste en realizar inversiones para retornarla a sus condiciones iniciales de funcionamiento. Se implementa cuando, debido al deterioro de los equipos, los costos de operación y mantenimiento o los tiempos de parada se han incrementado sustancialmente, y se ha reducido la capacidad disponible y/o la energía generada. La rehabilitación puede incrementar en algunos puntos porcentuales la eficiencia o potencia de generación de una central (al utilizar diseños computarizados, y equipos electromecánicos y sistemas de control más modernos a los inicialmente instalados). No obstante, el principal y mayor beneficio de la rehabilitación es extender la vida útil de las centrales por varias décadas adicionales, aprovechando las obras civiles existentes con equipos electromecánicos nuevos, o rehabilitados.

Las inversiones en rehabilitación de centrales tienen una tasa de retorno elevada, normalmente superior a otras alternativas de generación renovable (hidroeléctrica y de otras fuentes alternativas), considerando que las obras civiles ya realizadas son una inversión hundida, tanto desde el punto de vista financiero como del punto de vista de los impactos ambientales y sociales.

Dadas los actuales desafíos para la construcción de nuevos grandes embalses en nuestra región, es esencial evaluar la rehabilitación en las centrales con presa y embalse. Estos embalses, además de proveer generación de respaldo para fuentes renovables intermitentes (eólica y solar), permiten el almacenamiento estacional de agua y energía, para las épocas secas, ayudando a mitigar impactos del cambio climático. En estos casos, es clave incluir en el estudio de rehabilitación el análisis estructural de las presas y obras civiles complementarias, a fin de confirmar su estado, las necesidades de inversiones, y disminuir el riesgo de desastres. De la misma manera, es necesario realizar un análisis de la sedimentación del embalse, que en algunos casos pudo reducir la vida útil de la central.

La repotenciación (o “repotenciamiento”, en algunos países), por otro lado, implica un rediseño del aprovechamiento hidroeléctrico para incrementar la potencia de la central, ya sea por una actualización en las condiciones hidrológicas (por ejemplo, nuevos aportes de caudal, información actualizada de la hidrología, o cambios de las condiciones de la cuenca debidas al uso humano del agua, o el cambio climático), o por modificaciones regulatorias (por ejemplo, implementación de precios de punta en los sistemas eléctricos, incremento de energía intermitente en los sistemas, etc). La repotenciación apunta a optimizar el uso de las obras civiles ya existentes, bajo nuevas condiciones, con la instalación de equipos de generación adicionales, o la sustitución de equipos viejos por unos de mayor potencia. Al igual que la rehabilitación, al tener los costos de las obras civiles hundidos, estas inversiones tienen alta rentabilidad; asimismo, deben incorporar un análisis de las obras civiles existentes, y los riesgos de cambio climático. La repotenciación, no obstante, puede implementarse en cualquier momento de la vida de una central (no necesariamente al final de la vida útil de los equipos), cuando las condiciones hidrologías, financieras, de uso de agua, o de la energía así lo requieran.

La modernización, finalmente, apunta al cambio de los equipos de control de la central, sin modificar el esquema físico de aprovechamiento, ni incrementar potencia adicional. Estas inversiones normalmente son menores, ya que no implican un cambio de la turbina o generador, o modificaciones en obras civiles, pero permiten un mejor aprovechamiento hidroeléctrico, mejoran la seguridad, reducen los tiempos de parada y los costos de operaciones y mantenimiento. Este tipo de inversiones incluyen normalmente el reemplazo de sistemas de control antiguos (mecánicos, o electromecánicos), por sistemas de control electrónicos y tele-controlados. Dado el creciente énfasis en el desarrollo de energías renovables no convencionales, la modernización de centrales puede ser atractiva cuando se planea modificar la función de la central, por ejemplo, para pasar de ser generación de base, a operar como respaldo de fuentes intermitentes.

La hidroelectricidad es una tecnología madura, confiable y de bajo costo. La posibilidad de almacenamiento y la capacidad de rápida respuesta de esta tecnología son particularmente útiles para hacer frente a las fluctuaciones estacionales en la demanda eléctrica, y para balancear las oscilaciones de fuentes de generación intermitentes. Por ello, es esencial que la región pueda mantener, rehabilitar y modernizar su parque hidroeléctrico para complementar en los próximos años el desarrollo de otras fuentes de energía, como la eólica y la solar.

Desde su fundación, el BID ha sido un socio clave para el desarrollo hidroeléctrico de la región, con un financiamiento histórico cercano a los US$10 billones, que incluye apoyo para estudios e inversiones, no solo de nuevos desarrollos, sino también para la rehabilitación, repotenciación y modernización de centrales hidroeléctricas. Por ejemplo, actualmente, el Banco apoya la rehabilitación y modernización de varias centrales hidroeléctricas, como ser Guri, en Venezuela, Peligré, en Haití, las centrales Centroamérica y Carlos Fonseca, en Nicaragua, Furnas, Luiz Carlos Barreto, Passo Real, en Brasil, así como estudios para la rehabilitación del complejo hidroeléctrico Salto Grande, entre Uruguay y Argentina, y Acaray en Paraguay.

¿Cuántos de los 180 GW de hidroeléctricas que operan hoy podrán estar operando dentro de 50 años? Dependerá del esfuerzo y las inversiones que se hagan en los próximos años. ¡Manos a la obra!

Leave a Reply