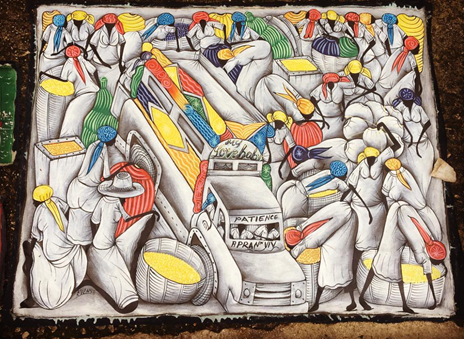

Puerto Príncipe es la capital con mayor población de todas las islas del Caribe, con más de 4 millones de personas. A pesar de su enorme población, su sistema de transporte público es precario. Este fantástico cuadro de “art naïf[1]” podría servir para transmitir la experiencia de un habitante medio de Puerto Príncipe a la hora de desplazarse por la ciudad. Sin duda transmite una energía, autenticidad y carácter únicos de la realidad de Haití. Pero también transmite aglomeración y convivencia desordenada entre peatones y vehículos. En Puerto Príncipe conviven diferentes modos de transporte al servicio de la población, incluyendo tap-tap, mototaxis, “bus-service”, “camion-boite”, bois-fouillé, etc. Todos ellos circulando bajo condiciones de semi-formalidad, sin una planificación consistente y mucho menos integrada con el espacio público. Conviven, además, con un gran número de peatones que generalmente no cuentan con las facilidades para poder desplazarse de manera segura.

El tap-tap, o camioneta pick-up cuya cajuela se adapta artesanalmente para el transporte de hasta 16 pasajeros, es el vehículo de transporte público más común.

Estos vehículos tienen en promedio 18 o 20 años de uso y no se cuenta con datos oficiales acerca de sus recorridos diarios, pasajeros transportados o número de vehículos en operación – tampoco una matriz de origen destino – que sirvan para establecer una planificación y seguimiento del transporte urbano en la ciudad.

Para ayudar en este desafío, el equipo de transporte del BID en Haití inició en 2018 una serie de actividades de recolección de datos destinada a contestar a las siguientes preguntas:

¿Cómo son definidos los recorridos de los tap-tap?, ¿son respetadas por los conductores las rutas establecidas?, ¿cómo es el modelo de negocio y cuánto representa esta actividad en la economía local?, ¿quién establece la tarifa de los recorridos y está es aplicada de manera uniforme en toda la ciudad?, ¿cuál es la cobertura geográfica de este servicio?, ¿cuáles son las zonas desatendidas y qué implicaciones tiene en términos socioeconómicos esta falta de acceso al transporte?

Para poder responder estas preguntas lo primero que hicimos fue caracterizar el servicio de tap-tap. Para ello se llevaron a cabo las actividades siguientes:

- Conteos de tap-tap saliendo de estaciones informales seleccionadas aleatoriamente: 900 observaciones en rangos de 15 minutos, totalizando más de 20.000 registros de salidas de vehículos (utilizando el software SurveyCTO).

- Levantamiento de datos georreferenciados por GPS de los principales recorridos de tap-tap en el área metropolitana de Puerto Príncipe, lo que permitirá contrastarlos con los recorridos “formales” definidos por las autoridades.

- Caracterización de los pasajeros mediante levantamiento de datos en más de 1,500 recorridos con las siguientes variables: género, rango de edad, transporte de mercancía, puntos de embarque y desembarque, etc. (utilizando una aplicación para Smart-phones desarrollada específicamente para esta actividad).

- Caracterización del modelo de operación y negocio mediante encuestas a 500 conductores en estaciones seleccionadas (utilizando ESRI).

Este levantamiento de información fue posible gracias a una campaña de encuestas realizada por el Banco en la que se capacitó a un equipo de 20 encuestadores a los que se les asignó un SmartTable georreferenciado con el software instalado para la recolección de datos.

Se cubrió un área de 300km2 que incluye a 7 municipios conurbados de Puerto Príncipe Esta información ha permitido mapear cómo se mueven en realidad los tap-tap por la ciudad, caracterizar a los usuarios y entender el modelo de negocio existente.

Proceso de recolección de datos on-board sobre pasajeros

Aplicación desarrollada para recolección de datos de pasajeros

Conteos de tap-tap en la estación Madan Kolo, Puerto Príncipe

Material de recolección de datos empleado

Para el correcto uso e interpretación de la información recolectada, que pueda dar respuesta a las preguntas objeto del estudio, fue imprescindible primero realizar un ejercicio de “limpieza”, calibración y validación de la enorme cantidad datos.

Ya contamos con unos primeros hallazgos, que serán profundizadas en el curso de los próximos meses:

- En términos operativos, la flota de vehículos es extremadamente antigua, superior a los 27 años, producto de un mercado muy activo de importación de vehículos de segunda mano. Un 30% de la flota se encuentra en reparación.

- Existe un modelo de propiedad mixto. Coexisten los propietarios conductores, los conductores de dos o más vehículos y los conductores que alquilan el vehículo por semanas o meses.

- Los costos de mantenimiento de los vehículos son más altos para los arrendatarios (un 60% de los tap-tap). Son responsables por pequeñas reparaciones realizadas durante los días de operación para maximizar el período de servicio del vehículo.

- El sindicato de los propietarios de tap-tap influye en la toma de decisiones y en la organización del transporte. Existe una muy limitada participación de órganos públicos de planificación de la ciudad.

- Se trata de un negocio rentable. Genera unos ingresos superiores para el conductor a los de la media del ingreso urbano en la ciudad de Puerto Príncipe. La incorporación al negocio se suele dar por familiaridad o amistad entre el conductor y el dueño del vehículo, y entre el conductor y su ayudante.

- En términos de servicio, los operadores se enfrentan a largas jornadas de trabajo. Especialmente los arrendatarios de vehículos que también tienen que contratar asistentes en las horas punta.

- Lamentablemente, el usuario tiene que soportar los costos adicionales asociados a la ineficiencia del sistema de transporte público.

- En términos sociales, se trata de un sistema masculino, no equitativo y de precarias condiciones laborales para los empleados. Por ejemplo, un asistente de tap-tap recibe unos US$8 al día, una parte en especie, estando en el límite del salario mínimo en HA.

Cabe destacar la importancia de las tradiciones. Esto dificulta la introducción de nuevas tecnologías e innovaciones en este sector basadas en una jerarquía por antigüedad en la profesión.

Vamos a poder tener un mapeo real de la cobertura y niveles de servicio del sistema de “paratransporte” (o transporte semi-informal de Puerto Príncipe). Podremos establecer vínculos entre este esta cobertura y los impactos socioeconómicos de la misma en diferentes areas de la ciudad. Los desafíos presentados en el blog están desafortunadamente presentes en toda la región. Sistemas de paratransito existen en muchos países del Caribe, en Mexico (peseros), en Perú (combis) o en La Paz (trufis y minibuses) entre otros. Por tanto las observaciones y conclusiones de este análisis podrán verse retroalimentadas a nivel regional.

[1] “Arte ingenuo” típico de Haiti.

Leave a Reply